旧耐震と新耐震の違いを徹底解説!沿革から住宅ローン控除まで

耐震基準とは?

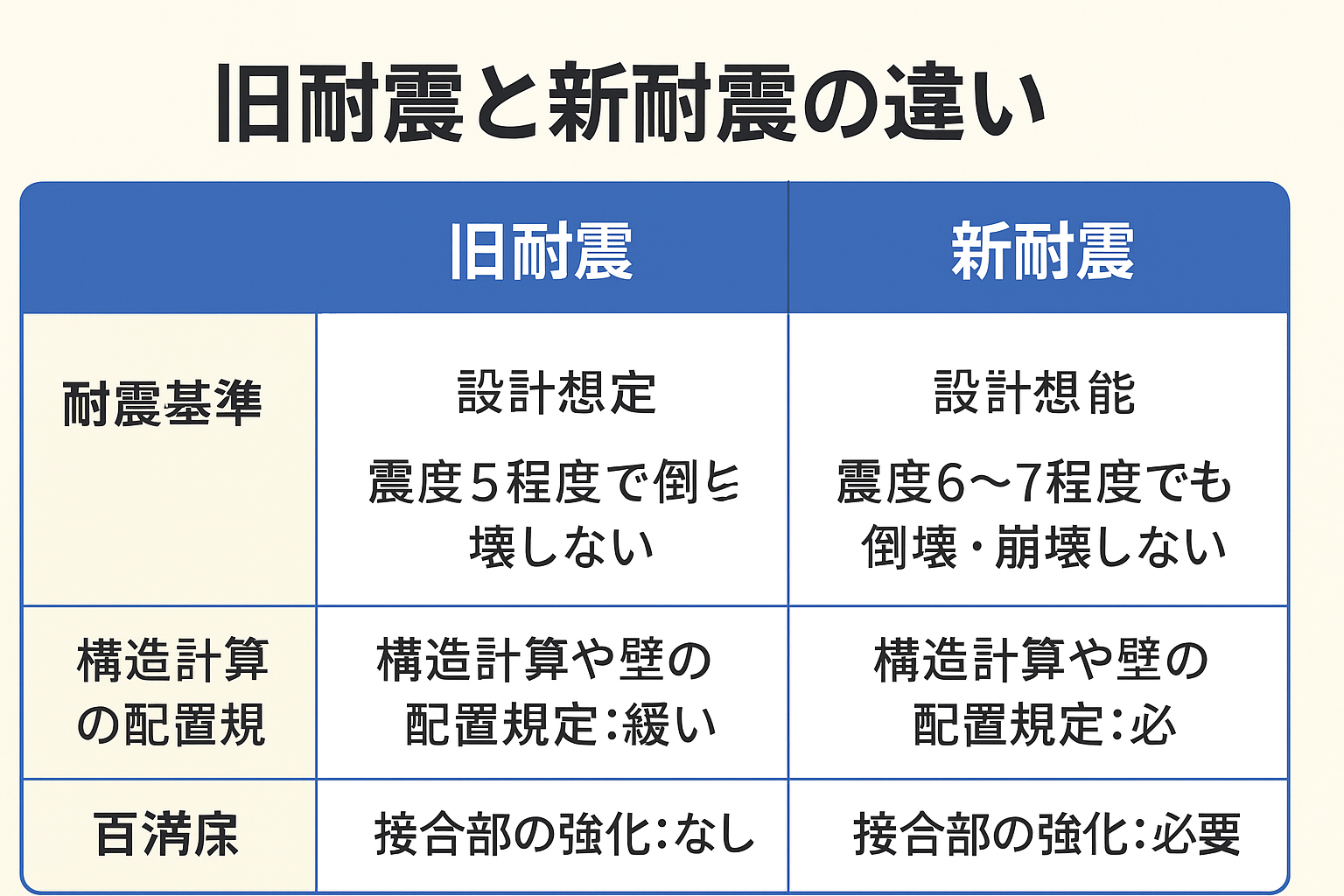

耐震基準とは、建物が地震に対してどの程度の強度を持つべきかを定めた基準です。日本では、建築基準法によって耐震性能の最低限の基準が規定されています。

- 1971年以前:旧耐震基準(震度5程度で倒壊しない)

- 1981年改正後:新耐震基準(震度6〜7程度で倒壊しない)

1981年改正の背景

1978年の宮城県沖地震を契機に、建築基準法が1981年6月1日に大きく改正されました。この改正により、新耐震基準ではより大きな地震にも耐えられる構造が求められるようになりました。

- 設計方法が許容応力度設計から保有水平耐力計算に変更

- 地震時の建物の変形に対する考慮が追加

- 基礎構造の強化が義務付けられた

旧耐震と新耐震の見分け方

建物が旧耐震か新耐震かは、建築確認申請日によって判断されます。1981年6月1日以降に申請された建物は新耐震基準に適合しています。

- 登記簿謄本や建築確認済証で確認

- 不動産業者に問い合わせ

- 築年数だけで判断しない(申請日基準)

住宅ローンへの影響

金融機関によっては、旧耐震基準の建物に対して住宅ローンの融資を行わない、または融資条件を厳しくする場合があります。これは、地震による倒壊リスクが高く、担保価値が下がる可能性があるためです。

- 旧耐震物件は住宅ローン減税の対象外となるケースが多い

- 耐震診断・耐震改修を行うことで融資可能となる場合あり

- 地震保険の料率が高くなる傾向がある

不動産価格への影響

旧耐震物件は、新耐震物件に比べて市場価値が低くなる傾向があります。特に都市部や地震リスクの高い地域では顕著です。

- 築年数が古くても、新耐震であれば一定の需要がある

- 旧耐震物件はリフォームや再建築の前提で取引されることが多い

- 耐震改修済み物件は価格下落をある程度防げる

耐震診断・改修について

旧耐震基準の建物を所有している場合、まずは耐震診断を受けることが推奨されます。診断によって、耐震性の不足箇所を把握し、必要に応じて耐震改修を行います。

- 自治体によっては耐震診断・改修に補助金制度あり

- 改修内容例:柱や梁の補強、耐震壁の追加、基礎の補強

- 改修後は新耐震相当の性能証明書が発行される場合がある

まとめ

耐震基準は、不動産の安全性や資産価値、ローン・保険条件に直結する重要な要素です。特に1981年の改正前後での違いは大きく、不動産取引の際には必ず確認しましょう。

旧耐震物件でも、耐震診断・改修によって価値を高めることは可能です。購入・売却を検討している方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。